CAFE LEXCEL(カフェレクセル)ヨツバコ店 ひとりカフェを楽しもう!

ヨツバコに相応しいカフェ

センター北駅「YOTSUBAKO(ヨツバコ)」(商業施設)の3階(実質は1階)にあるCAFE LEXCEL センター北YOTSUBAKO店。

ガラス張りの入口は、明るく開放的で、中の様子も見え、一人でも抵抗なく入れる感じが良いですねぇ。

因みに、ヨツバコは4つの箱を組み合わせた様な形状で、敷地には世界から集められた40種ものハーブが茂り、スペインから来た樹齢600年のオリーブの樹、シンボルツリー「シマトネリコ」などがあり、深いコンセプトが感じられる素晴らしい建物です。

こちら、CAFE LEXCEL(カフェレクセル)は、そんなヨツバコに相応しいカフェです。

白や木目を基調とした落ち着いたインテリアの中で、お客さんがくつろいでいます。

素敵なカフェの朝食で一日をスタート

こんなに素晴らしい建物のコンセプトにぴったり寄り添うような美しいカフェレクセル。私の一日もこんな素敵なカフェの朝食でスタートさせたい。

今日はそんな気分でレクセルに足が向かいます。

店内は天井も高く、大きなテーブルがあったり、ソファも心地良い。

WiFiも使えて、パソコンを広げ、コーヒーを飲む、そんなお客さんが多いです。

窓には春には若葉、秋には美しい紅葉が臨めます。

一日のスタートは朝食から。充実した朝食は私たちの背中を押してくれます。

ひとりカフェ

ふと、気づくと、一人利用者の方が多いこと。

はじめ、単独での入店は、ちょっと抵抗がある人も多いはずです。

慣れれば素敵な時間を持てるはず!

「孤独」ではなく「孤高」な時間をすごそう!

コーヒーの香りに包まれて、程よい音の中で、過ごしやすい。

そんなゆるやかな時間を受け入れてくれるのカフェであり、そこに1人で行くという行為がひとりカフェ。

今日も12組のお客さんのうち10組が一人利用でした。

本を1冊、又はスマホが私のルーティーン。ひとりカフェを楽しもう。

注文方法

レジカウンターで注文&支払いを済ませると、№のついたクリップホルダーを渡され、料理はテーブルまで運んでくれる方式でした。

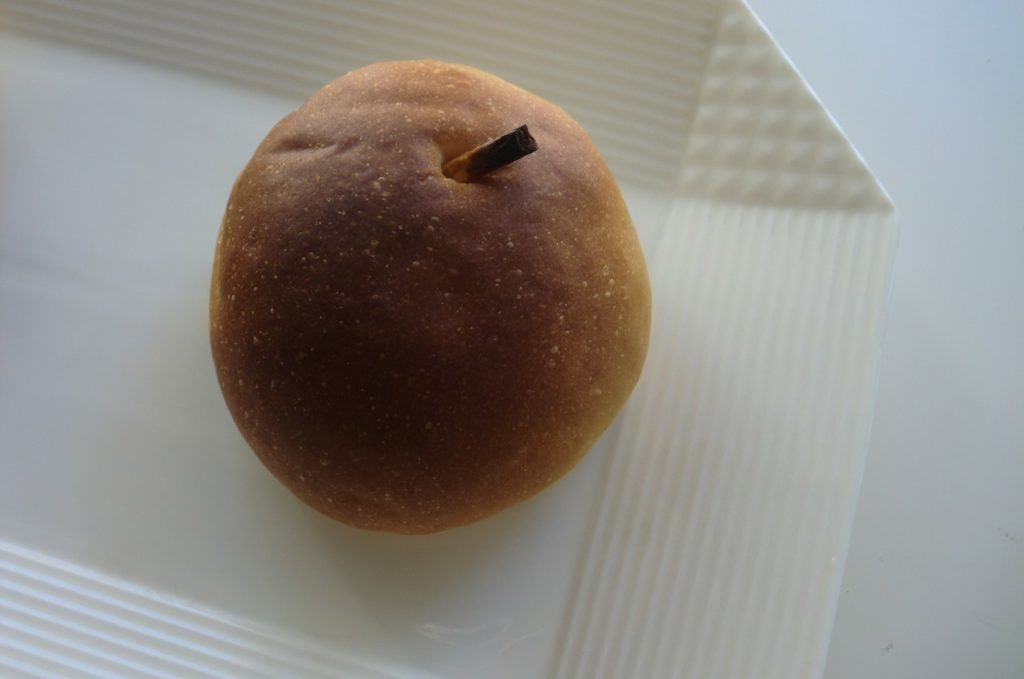

モーニングセットメニュー

レクセルのモーニングメニュー。

金芽米入り食パンor全粒粉入り食パンを選べます。

モーニングセットのドリンクは、追加料金なしでコーヒー、カフェインレスコーヒー、アイスティー、ルイボスティーなど6種類から選べるほか、+60円でカフェラテやソイラテ、+100円でオーツミルクカフェラテ、リンゴジュースを選べます。

・たまごサンド~ごま&カレー風味~ 700円

・アボカドトースト 700円

・HLTサンド 750円

・ハムチーズトースト 700円

・あんマスカルポーネトースト 700円

・ハニーバタートースト 600円

・バタートースト 550円

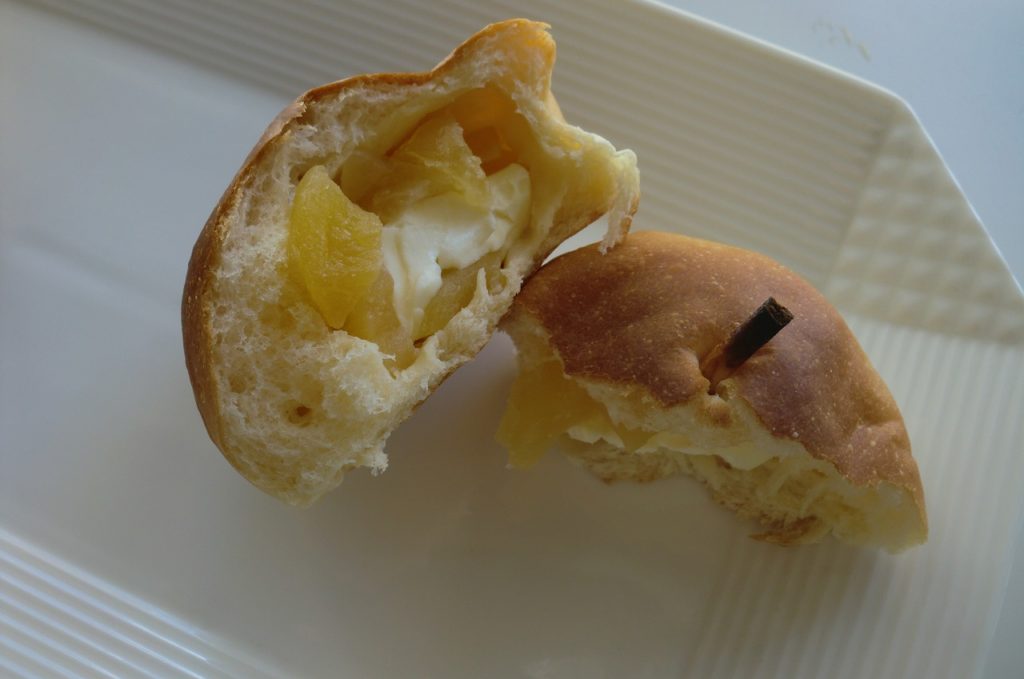

今日はアボカドのトーストとカフェラテ。

ほどなくしてやってきたアボカドトーストは、新鮮なアボカドとナッツがたっぷり。

添えられたレモンをぎゅっと絞っていただきました!

サクサクのトーストに、アボカドのジューシーさがぴったりマッチしてとても美味。

バリスタの技術力

さて、カフェレクセルは 「ドトールコーヒー」が手掛けるカフェと聞きます。

そう。ここのラテアートはとっても美しく美味しい!

バリスタの技術の高さを感じます。ラテアートって気分があがりますね~^^

海老とアボカドのケールジェノベーゼ

「海老とアボカドのケールジェノベーゼ」を注文。

間もなく運ばれてきたパスタを見て思わず「わぁ!」とつぶやきました。

料理は美しくないとね?

海老、アボカド、ケールのジェノベーゼソースを混ぜ合わせた豪華なパスタです。ソースもさることながら、トッピングのケールのホロニガ&パリパリ食感の美味しさ!

食べにくいイメージのケールを使ったジェノベーゼソースは、ケールの苦みがそのまま生きて感動的な美味しさでした。

スーパーフード、ケールで栄養も万点。

話題のARAS(エイラス)使用

お皿は驚きのARAS(エイラス)です。

造形美と機能美兼ね備え、1000回落としても割れない食器で話題のエイラス。

和にも洋にも使えて便利そうです。私も欲しい。

お皿のこの緩やかな曲線が美しくかつ機能的。

▶︎ instagram: @cafelexcel.official

▶︎ 場所 :横浜市都筑区中川中央1-1-5

YOTSUBAKO 3F

▶︎ 最寄駅 :センター北駅 徒歩1分

▶︎ 営業時間 : 8:00 ~ 21:00

▶︎ 駐車場 :なし