花の寺、正覚寺の紫陽花は今真っ盛り 雨の日を彩る美しさ

雨が好き

今日は朝から雨。。しとしと降る雨が大好き。

「しとしと」音は心を静かにしてくれますし、余計な音も吸収してくれるような気がします。

私は6月生まれですし、雨は屋根も庭も草木も、、、何もかも洗い流してくれそうで好き。

ただ一つ、私のやっとの思いで毎日ドライヤーで伸ばしてくるくせ毛がその甲斐なく、クリクリ、モヤモヤになる点を除けば。。。笑

花の寺正覚寺の紫陽花

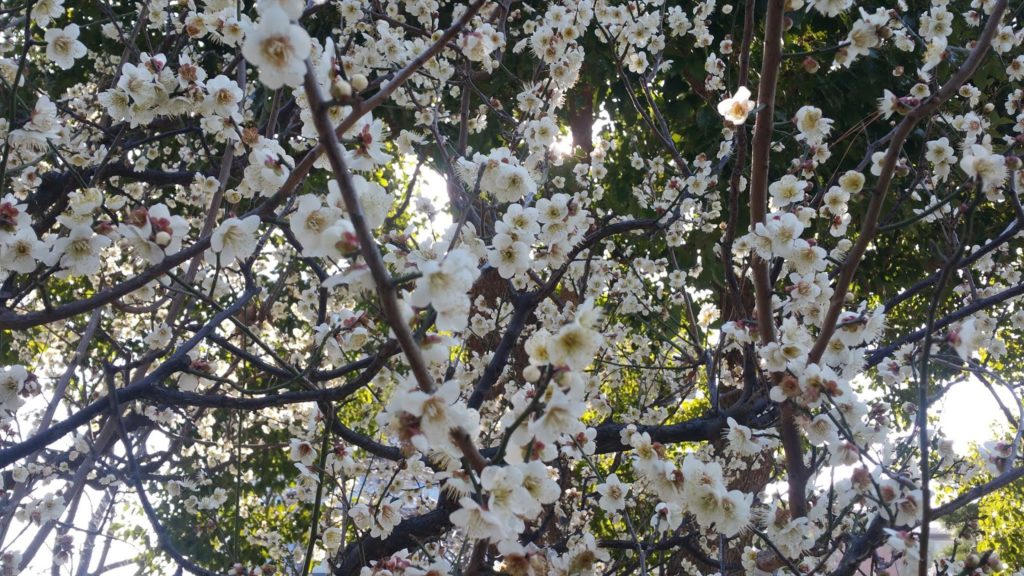

通勤途中に正覚寺さんに寄りました。雨の紫陽花が見たくて。

お寺に紫陽花って合いますね。

正覚寺さんは花の寺としても有名で、6月は菖蒲と紫陽花が真っ盛り。 見頃の時期です。

お寺の境内の左奥の山肌を埋め尽くすような紫陽花は圧巻です。

ほ~ら、紫陽花には雨がよく似合う。。。

ことに白い紫陽花が清楚で好きです。

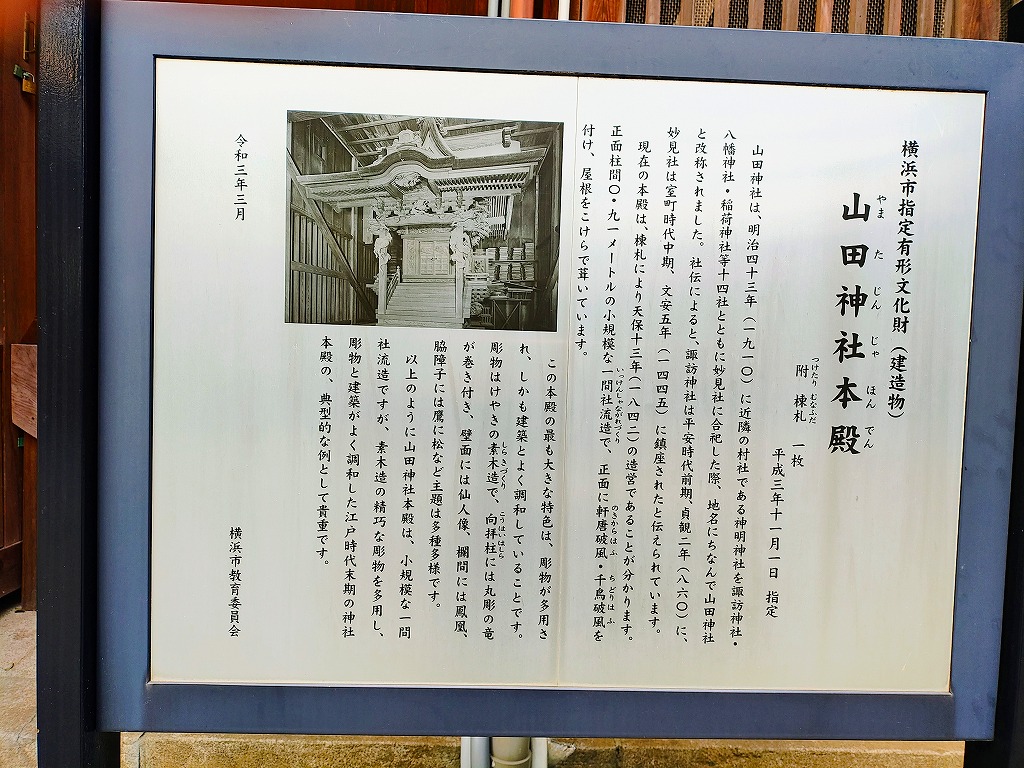

正覚寺山門

お地蔵様

右手に7体のお地蔵様が迎えてくれます。

そして左手に7体の様々な石仏様。

鐘楼堂

大晦日には鐘を突けるそうです。

大晦日に鐘を突いたら良い年が迎えられそうですね。

阿弥陀堂(納骨堂)

安土桃山時代に開山

こちら正覚寺は、神奈川県横浜市都筑区にある天台宗の寺院です。

正式名は「長窪山総泰院正覺寺」。

文禄二年(1593年)=安土桃山時代、僧快栄上人の開いたお寺です。

文化年中に焼失し文化八年に再建。関東大震災で半壊し、大正十四年に修復。

只今本堂が建て替え中で仮本堂が建っています。

200年ぶりの建て替えで2024年から3年かけての工事だそうです。

仮本堂

十三参り

本尊は「虚空蔵菩薩」で、大日如来の福智の二徳をつかさどっている仏様です。

福智とは、福徳と智慧(善行による福徳と、悟りのための智慧)。

「智恵を授かる仏さま」なのですね。

十三参りとは13歳になった男女が、虚空蔵菩薩にお参りする習わしです。

昔は、数えの13歳は大人の仲間入りだったそうです。

ちなみに建て替え中「虚空蔵菩薩」は仮本堂に移設してあるようです。

大鷲神社

境内には、山王山大鷲神社、大鷲大明神が合わせて祀られています。

天台宗長窪山「正覚寺」

所在:神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎東3-12-1

開門:9:00-17:00

アクセス:横浜市営地下鉄センター南駅から徒歩5分

公式HP:正覚寺