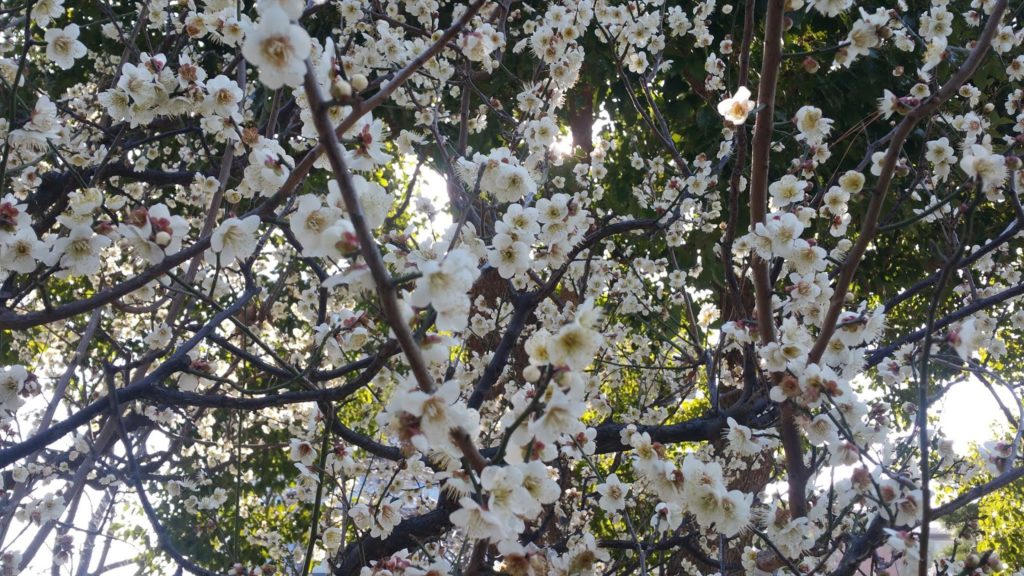

長坂みねみち公園「カワセミ」は「飛ぶ宝石・翡翠」の名に相応しい

自然豊かな公園

長坂みねみち公園(横浜市都筑区)は、本当に自然豊かな公園です。

茅ヶ崎4丁目と長坂の境目に、細長く横たわります。

周りは雑木林で、池には鴨たちが泳ぎ、静かな環境で本当に幸せそうです。

好きな公園のひとつで、いつも通勤途中に車を止めて10分ほど過ごすだけですが、なんとも言えなくリフレッシュできます。

いつか、ゆっくり、徒歩で訪れたいものです。

カワセミに遭遇

ここでは、野鳥を撮るためか、カメラを構えた人を、よくみかけます。

今日は、偶然私も、カワセミに遭遇しました。

スズメよりちょっと大きめぐらいの大きさです。

付近は枯れた枝ですので、一際、目立ちます。

雄と雌は嘴で見分けるそうです。雄は黒、雌は赤。これは雄ですね?

何度か、山崎公園やせせらぎ公園で見かけましたが、ここでは初めて。

飛ぶ宝石

いつもカワセミを見ると、その美しさに感動します。

青の羽にオレンジ色の腹部。頭、頬、背中は青く、頭は白い鱗のような模様がある。喉と耳の周囲が白く、胸と腹と眼の左右は橙色。足は赤っぽい色。

まさしく「飛ぶ宝石」「翡翠(ヒスイ)」の名にふさわしい。

時々、水の中の獲物を狙ってダイブするのですが、それを撮るのは難しくて・・・。

次回は、ゆっくり時間をとってチャレンジしたいものです。