都筑民家園の紅梅・白梅「梅は咲いたか?桜はまだかいな?」

都筑民家園

春の兆し

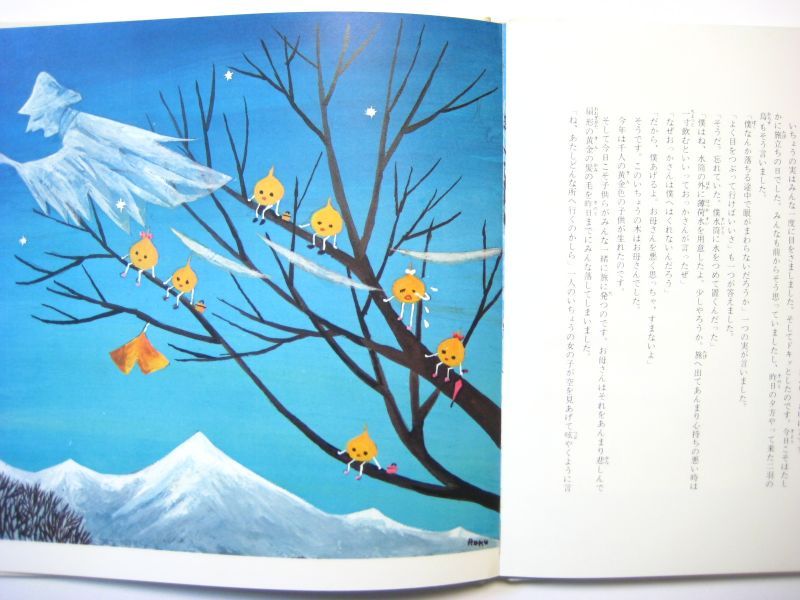

2月は寒さも厳しさを極める今日この頃。。。

この厳しい寒さの中、冷たい空気の中で、梅の蕾がほころぶ様子は、春の兆しが感じられうれしいものです。

|

| 都筑民家園の紅梅 |

都筑民家園の紅梅、白梅の花が咲きました!

毎年見に来てしまいます。

|

| 都筑民家園の白梅 |

梅は咲いたか?桜はまだかいな?

色っぽい姐さん

きれいですね。「ほころぶ」という表現が似合う花

|

| 都筑民家園の紅梅 |

梅は咲いたか、桜はまだかいな♪

江戸時代に流行した端唄(短い歌謡)の冒頭です

江戸っ子の粋な、俗曲、ポピュラーソングのようなもの。。

|

| 都筑民家園の白梅 |

これはお座敷小唄みたいなもので、

女の人をお花に例えているんですよね?

梅も桜も、色っぽい綺麗な姐さんっていうわけ。

|

| 都筑民家園の紅梅 |

このあとにさらに説明もはばかる言葉が続きますが、まあいいですよね?

これは囃子歌。このリズムだけで十分楽しくなります。

江戸の人たちは遊びが上手。

言葉の遊びも、粋でいなせなものです!

「梅は咲いたか~♪♪、桜はまだかいな~♪♪」と口ずさみながら、都筑民家園をあとにしました。

お部屋探しはアベイルへ

お部屋探しはアベイルへ