チョウナ仕上げ、大黒柱がない都筑民家園へ、侘び寂びを感じながら

指定有形文化財

都筑民家園は、大塚・歳勝土遺跡公園(都筑区)内にある江戸時代に造られた古民家です。

江戸時代の民家「旧長沢家住宅」は、都筑郡牛久保村(現在の都筑区牛久保町)にあった旧家で、1997年に現在の「都筑民家園」に移築され、貴重な歴史的建築物として、横浜市指定有形文化財に指定されています。

古い木製の荷車「大八車(だいはちぐるま)」があります。↓

茶室と池

敷地の奥には、池があり時折、鴨もみかけます。

その奥には日本の伝統数寄屋建築の「茶室」もあります。良い風情です。

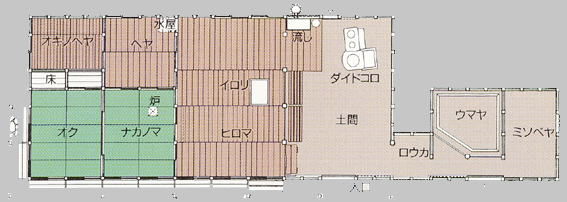

間取り図

都筑民家園は下の間取り図のとおりです。右側からご案内します。

ウマヤとミソベヤ

ミソベヤ ↓(味噌部屋)漬物とか味噌を保管する部屋

今は農具などが置かれています。

ウマヤ ↓ 馬小屋のこと。

今は古い酒瓶、農具などが置かれています。

土間

主屋と馬屋はロウカでつながれて、連棟になっています。

続いて土間があり、大小のお釜が置かれています。台所、キッチンです。

広間

続いて囲炉裏(いろり)のある広間です。↓

家族の団欒の場。今で言うリビング。

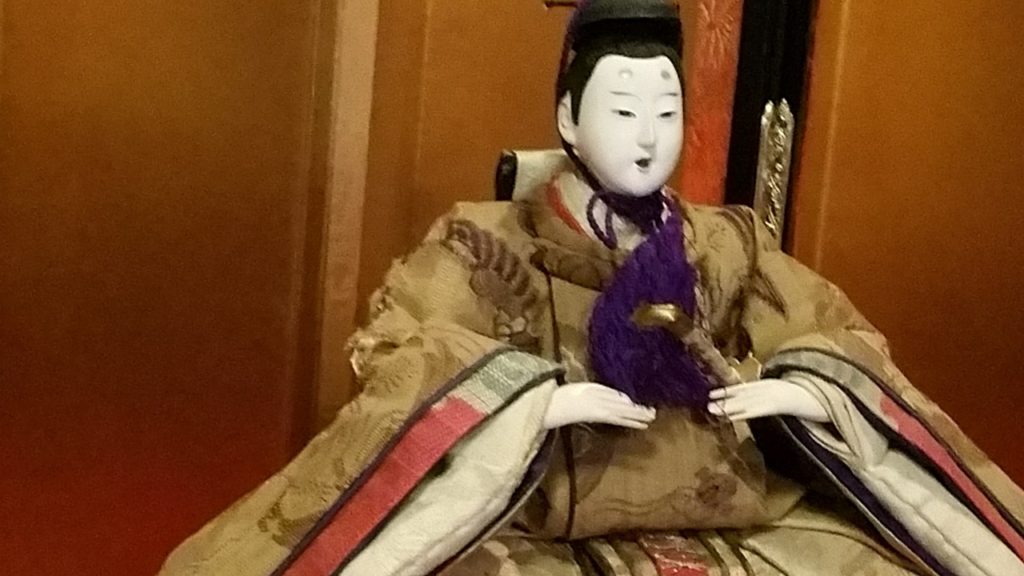

奥の間

広間の奥には、10畳位の畳の奥の間、そして奥。

名主としての接客間です。

奥の間には、床の間があります。

和室の裏には、納戸のような板張りの小部屋があります。

古い箪笥が置かれています。

二つの古い形式

旧長沢家住宅の建築年代は、横浜に残っている民家の中ではかなり古いものであることが分かったのは二つの古い形式を残していることからだとWEBでの記載があります。

それは

➀土間境の柱が大黒柱となっていないこと

➁柱の一部にチョウナ仕上げが見られること土間と主屋の間の柱は一間毎にたてられています。

大黒柱がない

土間とヒロマの境には、一間間隔に4本の同じ太さの柱があり、大黒柱がありません。(江戸時代、柱と柱の間隔は長さ(6尺)だったそうで、181.8cm。およそ一間)

建築年は明確でないのですが、前述の通りこの大黒柱を持たない建物という点で、かなり古い建物だと思われるそうです。

大工道具の化石チョウナ(釿)

私が一番興味を感じたのは、柱や床にチョウナ(釿)仕上げが見られること。

チョウナは紀元前から使われてきた大工道具で、「大工道具の化石」とも呼ばれる斧の一種です。

鉋(カンナ)そして電動工具が普及してきた現在、チョウナを使える大工さんはほとんどいなくなったのだと思います。

そしてチョウナを作る鍛冶職人もほとんどいないそうです。貴重です。

このような不均一な木肌の美しさを感じる柱。

これらがチョウナによるものなのでしょうか?

手作業で削るのですから、きっと、とても大変な「技術」を使うのでしょう。

手仕事ならではの趣ある木の表情がでます。

こうした木材の表面の美しさを目の当たりにして、先人の力を忘れてはならないと感じます。

建物裏の柱も良い風情を感じ、日本人の心に響きます。

釘を使っていない

民家園の職員さんが「釘を使っていない」と言っておられましたが、柱も見た限りでは全てこのように「木組み」しています。

木材を複雑な形状に刻み加工し、お互いをはめ合わせることでがっちりと固定させています。これが非常に高い耐久性・耐震性を持つそうです。

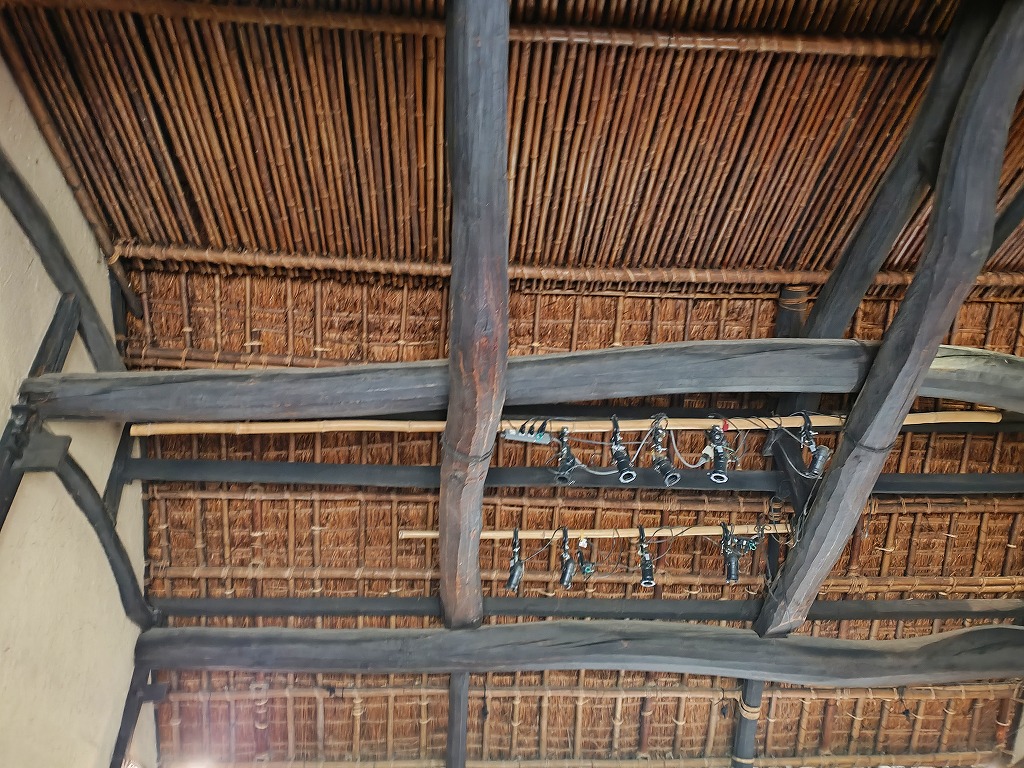

竹張り天井

竹を天井に隙間なく張った「竹張り天井」です。

節がある竹を縦に隙間なく張ってあります。

広間の天井で、囲炉裏があるお部屋です。

長い年月の間、囲炉裏の煙に燻されると、竹は自然と良い渋い色合いになるそうです。自然な換気にもなります。

素晴らしいです!板にはない素朴さに心打たれます

この天井写真の下の方は ↓ 樹皮を使っているのではないでしょうか?

興味深いです。

侘び寂び

傷ひとつひとつが、古民家の歴史の足跡に思えます。

古民家に流れる年月に想いを巡らし、奥深さ、豊かさがおのずと感じられます。

「侘び寂び」は日本人の美意識の根底に流れるもの。日本人の哲学です。

都筑民家園を訪ね、年月の経過による美しさを感じながら、静寂のなか、ひと時を過ごしました。